-

Report

Report

【開催レポート】 自己管理力アップ入門講座

2023年5月17日夜、およそ3年ぶりにHOOD天神でビジネス系の講座を開催しました。講師として一緒 […] -

Report

Report

【開催レポート】シェアグリ×福岡移住計画 「100年つづく農業のつくり方」

在京スタートアップ企業シェアグリが九州進出!福岡移住計画とイベントを共催 昨年12月18日、福岡移住 […] -

Report

Report

【開催レポート】海外に挑戦するあなたに伝えたい。海外での挑戦のはじめ方

11月19日(水)19:30〜「はじめた人のはじめ方〜海外での挑戦編〜」のイベントを開催いたしました […] -

Report

Report

【開催レポート】学ぶ人から学ぶ“はじめた人のはじめ方”

10月10日(木)19:30〜「はじめた人のはじめ方〜大人の学び編〜」のイベントを開催いたしました。 […] -

Report

Report

【開催レポート】好きが仕事になった人から学ぶ“はじめた人のはじめ方”

9月5日(木)19:30〜 「はじめた人のはじめ方〜好きが仕事になった人編〜」のイベントを開催いたし […] -

Report

Report

【開催レポート】大企業からの転身者に学ぶ“はじめた人のはじめ方”

8月9日(金)19:30〜 「はじめた人のはじめ方〜大企業からの転身編〜」のイベントを開催いたしまし […] -

Report

Report

【開催レポート】シェアオフィスにカフェがきた日のこと<1Day Cafe Rur…

7月10日(水)10:00〜16:00 HOOD天神に1日限定カフェがオープンしました! お休みの日 […] -

Report

Report

【開催レポート】まちのたまり場の担い手に学ぶ“はじめた人のはじめ方”

7月5日(金)19:30〜 「はじめた人のはじめ方〜まちのたまり場編〜」のイベントを開催いたしました […] -

Report

Report

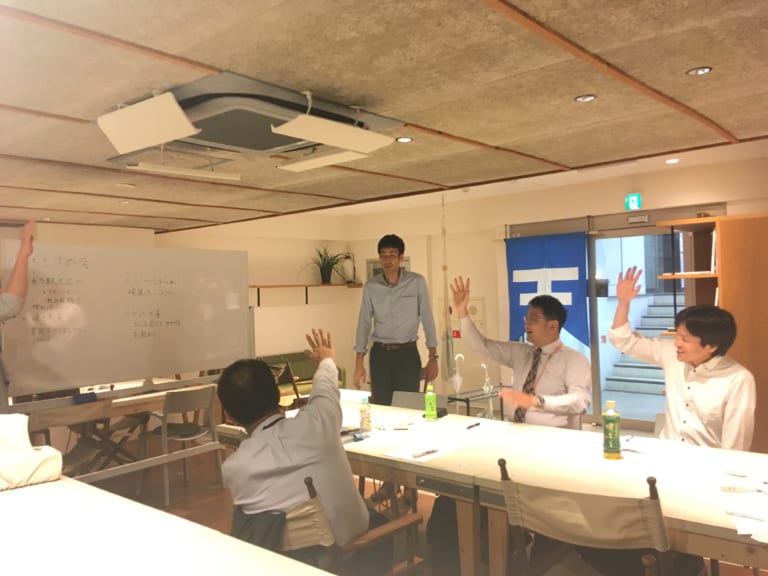

【開催レポート】必ず結果を出すためのファシリテーション(司会進行)とは?

シェアオフィスHOOD天神がお届けする 「チャレンジする人のための小さな学び場 = HOOD SCH […] -

Report

Report

【開催レポート】無声コミュニケーターがおしえる聞き上手になるコツ

【HOOD SCHOOL】 「聞き上手」のコツをつかんでコミュニケーション上手になろう!開催 次回は […] -

Report

Report

もっと歌上手に!もっと「歌」が楽しくなる声の出し方とは【開催レポート】

シェアオフィスHOOD天神がお届けする 「チャレンジする人のための小さな学び場 = HOOD SCH […] -

Report

Report

「季節ごと」とともにコミュニティをつくること【開催レポート】

こんにちは! 春は、出会いと別れの季節でワクワクしたり寂しくなったり、、。でもやっぱりポカポカしてく […]